جسور للغد 4. بقلم رضوان بوجمعة

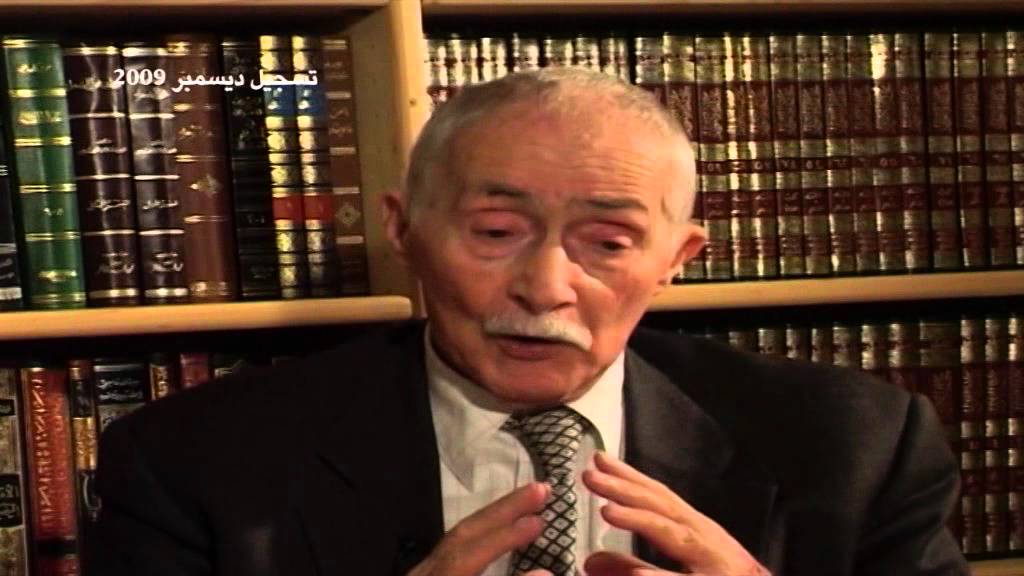

شموع، شموخ ودموع.. علي يحيى عبد النور

غادر الأستاذ علي يحيى عبد النور، في حدود الخامسة من فجر اليوم، هذا العالم الظالم والمظلم، غادر الدنيا التي يتصارع الصغار على ريعها ويتسابق مرضى القلوب على تجديد الولاء لسلطانها، وعلى الاجتهاد في إخفاء وتبرير كل ممارسات الطغيان.

رحل في الصباح الباكر وهو في فراشه مع ابنته وحفيده، رحل في بيته الذي أريد له أن يخرج منه وهو في خريف العمر.. أريد له أن يخرج منه عنوة بظلم جهاز القضاء والقوة العمومية منذ أربع سنوات خلت، وقد أخفى هذا المشكل الذي يعود لسنوات عديدة قبيل فرض بوتفليقة وبعده..

رغم كل الضغوطات التي كانت تستهدفه، لم يكن يسعى لاستخدام وضعه الحقوقي للدفاع عن حقه في السكن الذي يشغله منذ بداية الاستقلال، وهو الذي رفض الاستفادة من فيلا من بومدين في ستينيات القرن الماضي، لأنه أراد أن يبقى وسط الشعب، يتجول ويتسوق مع الشعب ويعيش مآسيه…

البروباغندا الإعلامية.. علي يحيى « الشيطان » لا يساوم في كرامة الإنسان

« علي يحيى محام الفيس ».. » علي يحيى الشيطان ».. « علي يحيى يستخدم حقوق الإنسان لأغراض سياسية ».. « علي يحيى يبيض الفيس ».. « علي يحيى يدافع عن الإرهابيين »… هذه بعض الصفات والتعاليق والتهم التي ألصقت بالأستاذ علي يحيى عبد النور من قبل الكثير من الصحفيين و »المثقفين » وموظفي السياسة في تسعينيات القرن الماضي، وهي أمثلة بسيطة في تسونامي الكراهية التي كانت تستهدفه في حملة بروباغندا كانت تنظم بإيعاز من الأجهزة التي أقلقها الرجل بسبب إنسانيته وعدم رضاه بكل الخروقات التي كانت تستهدف الإنسان، لأنه كان يقول ويردد في كل مرة لابد من الدفاع عن الإنسان كل إنسان مهما كان هذا الإنسان، لأن تلك الحقوق كل لا يتجزأ… هذه الحملة بلغت ذروتها بعد ترأس الأستاذ علي يحيى عبد النور لندوة المعارضة في روما في جانفي 1995، وهي الندوة التي كلفته رفقة حسين آيت أحمد وعبد الحميد مهري وأحمد بن بلة وأحمد بن محمد وغيرهم، حملة تخوين في غالبية العناوين الإعلامية العمومية والخاصة، المعربة والمفرنسة، حملة تخوين تبعتها مسيرات قيل عنها أنها عفوية، قادتها شبكات توفيق مدين ومحمد بشتين واليمين زروال على حد سواء، مسيرات شاركت في تنظيمها بن حبيلس والطاهر بن بعيبش والطيب الهواري… وغيرهم ممن كان يصفهم الإعلام بالمجتمع المدني الوطني!

المدافع عن كل الضحايا.. شامخ أمام حملات التخوين والتخويف

هذه الحملة تواصلت باسم الدفاع عن الديمقراطية والجمهورية تارة، وباسم الوطنية والثوابت الوطنية تارة أخرى، لأن الرجل رفض أن يساوم في الدفاع عن الإنسان مهما كانت هويته السياسية أو غيرها، فالرجل طالب بفتح تحقيق مستقل في مجزرة سجن سركاجي التي أودت بحياة أكثر من مائة سجين في فيفري 1995 وفي المجازر الجماعية عام 1997 و1998 وطالب بتحقيق مستقل في اغتيال معطوب الوناس، وعبد القادر حشاني، كما وقف ضد فرض بوتفليقة في الحكم كما فُرض غيره، كما وقف ضد ما سمي بميثاق السلم والمصالحة الذي فرض الإفلات من العقاب لكل جرائم التسعينيات من قتل واختطاف ومحاكمات خارج القانون، كما ندد بحكم بوتفليقة من 99 إلى آخر يوم من حكمه.. كما طالب بمحاكمة كل المتسببين في اغتيال الشباب في الربيع الأسود عام 2001 وهي كلها مواقف ردت عليها السلطة بجهاز بروباغندا إعلامية ألصقت بالرجل كل التهم والشتائم التي تبين انعدام الحد الأدنى من الأخلاق والأخلاقيات السياسية في الممارسة السياسية.

هذه الحملة لم يسلم منها الرجل حتى اليوم وهو يغادرنا إلى ربه، يتم إخراج الذباب الإلكتروني دون حياء ولا أخلاق ليطلق حملة أخرى ضده « عنوانها الزوافي وحزب فرنسا »، وهو المجاهد الذي عرف مصالي الحاج وخلايا حزب الشعب وعيسات إيدير وخلايا جبهة التحرير، وساهم في تأسيس اتحاد العمال الذي أوصل القضية الجزائرية لكل عمال العالم.

دموع علي يحيى في خمس محطات

أعرف علي يحيى منذ نهاية عام 1993، ورغم كل المحن والمصائب والمتاعب التي واجهته بقي شامخا وصامدا، وكان يعمل في كل مرة على إشعال الشموع وسط ظلام الزنازين التي عاشها زمن الاستعمار وزمن الاستبداد، لكن علاقتي المقربة به جعلتني أرى الرجل وهو يعجز عن منع سقوط دموعه في خمس محطات في السنوات الأخيرة.

رأيت الرجل يبكي يوم اغتيال عبد القادر حشاني في 22 نوفمبر 1999، وهو الذي كان يعرف كل التفاصيل حول الضغوطات التي وقع الرجل تحتها من أجل دعم بوتفليقة ومشروع السلم والمصالحة، فعلي يحيى كان يعرف الكثير من قيادات التيار الإسلامي وكان يعرف أن حشاني أحد القيادات الأكثر استقلالية عن أجهزة السلطة، وهو ما جعله يحترمه ويبذل كل الجهود من أجل حمايته.

في فجر الرابع عشر سبتمبر 2003، كلمني الأستاذ علي يحيى وهو يبكي في الهاتف، ليخبرني بوفاة زوجته الفاضلة غراب لويزة لويز، كان يبكي كما يبكي الصغير اليتيم، وهي دموع كنت أفهم عمقها لأن شريكة حياته عانت كثيرا معه من ظلمات السجون وضغوط وتهديدات أجهزة السلطة التي لم تنم أعينها عنه حتى في تفاصيل حياته الخاصة.

في الثامن ديسمبر 2003، بعد صلاة المغرب وفي مسجد أسامة بن زيد بالعاصمة، رافقت الأستاذ علي يحيى عبد النور للترحم على روح الشيخ أحمد سحنون، وفي لحظة الترحم كان محامي حقوق الإنسان يذرف دموع الرحمة على الراحل، ولما تبادلت أطراف الحديث معه حدثني عن حكمة الرجل وعن دفاعه عليه، وأضاف أن الشيخ أحمد سحنون كان رفيقه في السجن وتقاسما معاناة واستبداد النظام.

في 23 ديمسبر 2015، توفي حسين آيت أحمد، والتقيت بالأستاذ علي يحيى في بيته في اليوم الموالي، وعايشت معه هذا الحزن، والدموع التي أعرف سر جزء منها لكن لا يتسع المقام للتفصيل فيها.

آخر مرة رأيت فيها نقابي حقوق الإنسان يبكي كان عند فراقه لإبنه مقران في 20 ماي 2018، وهي دموع الأب الذي كان يحلم أن يدفنه أبناءه، وهي دموع حرقة كبيرة وعميقة، خاصة وأن الفقيد لم يعش أوقاتا طويلة مع أولاده الثلاثة وهم صغار بسبب السجن والقمع والأوقات الكثيرة التي أعطاها للجهاد ضد الاستعمار والنضال ضد الاستبداد.

غدا سيدفن علي يحيى عبد النور كما أوصى، يدفن إلى جانب زوجته الراحلة التي عانت معه وحرم منها وحرمت منه بسبب مظالم نظام يكره الإنسان ومن يدافع عن الانسان، سيدفن علي يحيى وتغرس معه شجرة الجزائر التي تأبى أن تدفن.. الجزائر التي فرح لنهضتها في 22 فيفري 2019، والتي ستدفن الاقصاء والكراهية والاستبدادا إلى الأبد…

وداعا يا شيخ الحقوقيين

وداعا يا من أشعلت الشموع وسط ظلم وظلام الاستعمار والاستبداد

وداعا أيها الشامخ شموخ جرجرة والأوراس

وداعا يا من صبر صبر الجمل في الصحراء

وداعا يا من ستبكي عليه المدن و الارياف

وداعا يا من سيبكيه كل إنسان في كل مكان..

وداعا إلى جنة الخلد

وداعا وداعا …

وداعا وداعا إلى لقاء قريب قريب قريب…

الجزائر في 25 أفريل 2021

رضوان بوجمعة